|

フェルディナント・リースという音楽家について ~ありのままであること、強くあること。~ written by ネーム担当@ナクソス・ジャパン  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」序曲より

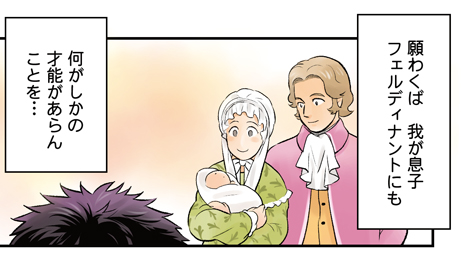

●はじめに…「運命と呼ばないで」刊行に寄せて  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.1より 19世紀初頭のウィーンを舞台に、ベートーヴェンとその周辺の音楽家たちを取り上げた漫画「運命と呼ばないで」。作画のIKE様、学研パブリッシングの皆様、そしてWEB連載中に応援してくださった皆様のお力を経て、当作を書籍と公式サウンドトラックという形で世に送り出す運びになったことについて、あらためて、心から感謝の意を申し上げます。本当に、ありがとうございます! 書籍化にあたって「ベートーヴェン4コマ劇場」というサブタイトルを新たに付記したこの漫画ですが、ベートーヴェンに並ぶもうひとりの主人公──フェルディナント・リースについて、この場でもって、少し私なりの蛇足のようなものを、申し上げさせていただきたいと思います。ベートーヴェンはいうまでもなく、心ならずも(?)練習曲の代名詞として知名度を誇るチェルニー(ツェルニー)も、2013年にサントリーホールでレクチャーイベントが催されたシュパンツィヒ(シューパンツィック)も、すでに、日本国内で何らかのフィーチャーが行われてきた形跡があり、探せば何らかの日本語の文献にアクセスすることができます。でも、リースに関しては、そうした情報がかなり不足しています。漫画をお読みになり、この人物に興味をもった方に、少しなりとも補足としての役目を果たせればと考えております。もちろん、これをお読みになって、漫画にご興味を持ってくださったとしたら、それも同じくとても有難いことです。かなり私見めいた内容ではありますが、お付き合いくださいますと幸いです。 ●リースは、いま世界的に「推され」ている  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.5より さて。日本ではほとんどフィーチャーされる機会のなかったリースですが、実をいうと、世界的な状況は、だいぶ異なっています。リースという音楽家は、古典派からロマン派に属する音楽家の中で、いま最も強く「推されている」人物のひとりといっても、決して過言ではありません。2008年には、彼の故郷ボンにて「フェルディナント・リース協会」が誕生し、リース研究の定期刊行物を発行。さらに、NAXOSレーベルでは室内楽、ピアノ作品、ピアノ協奏曲、CPOレーベルでは室内楽、交響曲、オラトリオ、オペラなど、主要作品が次々と録音されており、音楽作品へのアクセスも容易となりました。特筆すべきは、録音にかかわったアーティストたちの熱意で、ヒンターフーバーにせよカガンにせよグリフィスにせよ、彼らはみなそれぞれとても強い思い入れをもって演奏に挑み、この「フェルディナント」の未知なる想いに半歩でも近づこうと、情熱的な模索を行っています。 クールな目で見るならば、リースは、NAXOSやCPOレーベルに並みいる「よほどのマニアでなければ知らない」音楽家のひとりにすぎません。ただ、この近年の研究活動と録音の充実、そしてはからずもこのたび日本で漫画まで世に出てしまうこと(…)をひっくるめて、これらを今日的な文化現象としてとらえるならば、やはりそこには、何か共通する理由があるのではないか──と考えたくなってしまいます。その詳細な分析は、とても私の手に負えるものではありません。ただ、漫画の連載を通して、私なりに培ってきたフェルディナント・リースの面白さというものは、キャラクターにしても、生き方にしても、音楽にしても、確実にあります。 ●リースの人間性…「普通の人」であるということ  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.1より まず手始めに、その人間的な面について、私が受けている感覚をものすごくざっくばらんに言っていますが、リースは、ちょっとなかなかびっくりするほどに「普通の人」です。その人間としてのノーマル感(?)は、「運命と呼ばないで」でも少なからず窺えるのではないかと思うのですが、「ベートーヴェンに関する伝記的覚書」の共著者であるフランツ・ヴェーゲラーが、この19歳年下の友人を「息子、兄、夫、父親、そして友人として、誠実で愛すべき偉大な手本(のような人)」と、人間としては最上の、ただしあまり芸術家らしくはない──言葉で表現した理由が、彼の書いた数々の手紙を読んでいると、手に取るように実感できてしまうのです。  まるで聖書のごとく分厚い(!!)リース書簡集 ※なお読破できていないことをお断りしておきます ヴェーゲラー本人やシュポアをはじめとした多くの友人たちに情を注ぎ、絵に描いたような実直さで妻と子どもたちを愛し、父や弟妹たちの生活状況に細やかに気を配る、きわめて健康的で温厚な人柄、とでもいうべきものが、彼の手紙を読んでいると、まずもって浮かび上がってきます。だからといって完全無欠な聖人君子かというと、どうもそういうわけでもなかったようで、いったん相手の欠点を目にすると、とことん嫌いになってしまうという困った面もあったようです。悪口も愚痴も、案外ずけずけと言うし、ことビジネスの話となるとなかなかのしたたかさが垣間見える瞬間もあり、そうはいっても、非道徳的なことは口には出さず、基本的には正義漢で、ときに馬鹿になれる人であり、うっかり事故で顔を怪我したときなどは、「僕はいまだかつてないくらいイケメンだ」くらいの冗談はさらっと言えてしまう。すぐ下の弟へ宛てた手紙は膨大な数にのぼり、何とも他愛もない調子で近況を綴った手紙が、かなりの数、残存しています。  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.12より もしかしたら、独身貴族の弟は、家庭の些事を事細かに綴る兄の筆跡が、ごく稀なことではありながら、平静さを失い、悲しみと葛藤の波に攫われかける瞬間を察知していたかもしれません。誰よりも尊敬すべき、知性と優しさに満ちた、しかし老いの心許なさを隠せなくなってきた父。シューマンやシュポアらがこぞって褒め称えたほど、美しく朗らかで、しかし若くして病魔に取りつかれてしまった妻。三人の愛すべき子どもたちと、成長を待たずに死んでいった何人かの幼子たちの亡霊。家族のために故郷ボンの片田舎に買ってしまったマイホームと、若き日の向こう見ずな演奏旅行の遠い記憶。自分がいまや財産も社会的地位も手にしていることと、かつては何ひとつ持っていなかったこと。祖父の代から続く音楽一家の長男として生まれたことに対しては、どうも、それなりに複雑な想いがあったようにも窺えます。リースは明らかに家族を深く愛していましたが、その一方、大家族の家父長としてふるまうこと、音楽一族の血を継承させることについては、むしろきわめてドライであったようにも見えます。自分と同じフェルディナントと名をつけた、たったひとりの息子を、彼は音楽家にさせようとはしませんでした。「ビジネスマン、建築家にしたい──昔は医者、外科医、弁護士もいいと思っていたけれど」息子の将来の展望を、彼は知人に宛ててこう書き綴っています。最後に”良き父”らしく、こう言い添えるのを忘れずに。「……まあ、息子の好きにすればいいと思っていますが」 かような側面も含めて、「普通」であること──つまりは、自分の心の暗部がよくある男のわがままに過ぎないのを自覚できていること──が、一方でいかに「特殊」であるかということは、しばしば過剰でロマンチックな狂気に彩られがちな、古今東西の音楽家伝をひもといてみれば明らかです。音楽の才能とはすなわち精神の奇形である、──という、しばしば抱いてしまいがちなステレオタイプなイメージが、このフェルディナント・リースという人物を前にすると、見事なほどに崩れていくのです。この圧倒的な精神の健全さは、彼がつつましいながらも平穏なボンの宮廷音楽一家に生まれ、愛されて育てられたことのひとつの証でもあります。隣の番地に生まれた14歳年上のベートーヴェンが、幼くして酔いどれの父親の狂気に傷つけられたさまと比べたら、雲泥の差ともいえる家庭環境の違いがあったといえるでしょう。  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.6より 一方で、音楽能力の育成の面でいうと、リースは、少々のんびりとした子供時代を過ごしすぎた面もあったかもしれません。それもそのはずで、彼が父親や父親の同僚たちから受けた教育は、ひとにぎりの神童やコンサート・ミュージシャンにさせるというような野心的なものではなく、あくまでもゆくゆく地元の宮廷音楽団に入らせるための、小ぢんまりとした職業教育に過ぎませんでした。ところが、フランス革命、それに次ぐナポレオン戦争という社会の激流の中で、宮廷は解体され、父は職を失い、彼もまた、ほぼ確約されていた宮廷音楽家としての将来を断たれてしまいます。それは短期的には非常に不運なことでしたが、長期的にはむしろ幸運でした。そんな絶望の瀬戸際に立たされなければ、父親は、最愛の長男を、ウィーンに向けて音楽修業に旅立たせることもなかったでしょうし、その後の彼の人生はなにひとつ待っていなかったでしょう。 ●リースの音楽性…その「才能」とは何だったのか  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.5より さて、「音楽の才能」という言葉が出てきましたが、フェルディナント・リースにおける才能が結局のところ何だったのか、というのは、なかなか簡単には説明しづらい問題です。ただ、彼が歴史に名を残すたぐいの音楽家でなかったにせよ、社会的な成功においては先人をしのぐ側面をもっていた以上、生まれてから死ぬまでその手のひらに握りしめていたものの真価について、想像をめぐらせてみる意義はあると思います。 ピアニストとしての力量についていえば、本人の演奏を聴くことができない以上は想像の域を出ないわけですが、おそらく演奏において、心理表現のようなことはあまり得意ではなかったのではないでしょうか。ベートーヴェンから「創作主題による6つの変奏曲 ヘ長調 Op.34」のレッスンを受けたときのことを、彼は例の「覚書」にこう書き残しています。「僕自身は彼と同じようにうまく弾いているつもりでしたが、ちょっとしたカデンツァの表現について、彼はなかなか満足してくれなかった」。「覚書」が書かれたのは彼の死の前年ですが、この時点においてもなお、彼はこの曲に対するベートーヴェンの本意を発見できず、少年の日のまま戸惑っているようにも見えてきます。同門の弟子のチェルニーは、リースの演奏に対してこんな言葉を述べています。「リースは達者にそして確実にひきましたが、冷たい感じのする演奏でした」  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.15より その一方で、新聞上の演奏会評をみると、リースのピアノ演奏に対しては「情熱的」さらには「野性的」という賞賛がとてもよく見受けられます。しかし、チェルニーの見解を踏まえて考えるならば、その言葉は、ベートーヴェンのピアノ演奏シーンについてよく証言されるところのそれとは、本質的に意味が異なるものだったのではないでしょうか。彼の音楽作品の中にも同種の仮定を読み取ることができます。 「リースの、公的性格を持つ音楽(ピアノ・コンチェルトなどを含む)は、しばしば、調的だまし絵のように始まり、開始後しばらくしないと主調が確認できない、という特徴を持っていることがある。それ自体、小規模にはベートーヴェンの第一シンフォニーとの近似性を指摘しうるが、その手法は徹底しており、ひとつの主張となっている。おそらく聴衆の困惑と緊張を狙ったものであることは間違いない。」(大崎滋生「文化としてのシンフォニー」第I巻 平凡社 213ページより) リースの作風が、師ベートーヴェンの作風ととてもよく似ており──ときとして似過ぎている瞬間さえあることは──多くの作品において、否定できないように思えます。現代のリスナーは、それをオリジナリティの欠如と取って軽んじるか、あるいはその似姿としての部分こそを楽しむか、という二択を自然と行うことになるでしょう。しかし、リースという音楽家の才能という問題にあらためて向き合った瞬間、そこには、おのずと、第三の選択肢が姿を現してきます。「聴衆の困惑と緊張を狙う」──おそらく、この大崎氏の解釈の中に、最大の答えがあるのではないでしょうか。 「運命と呼ばないで」をお読みくださった方は、Op.15(「ハ短調 – Allegro con brio」)にて、彼がどんな行為に走ったかを、いまいちど思い出していただければと思います。彼がアウガルテンの会場で弾いた「それ」がいったいどんなものであったか、というのは、譜面が残っていない以上、想像してみるより他ありません。ただ、この事件とほぼ同時期に着手され、1806年に出版された、彼の第1作である「ピアノ・ソナタOp.1」を聴けば、大崎氏が指摘する「調的だまし絵」という特性が、彼がほんとうに若い頃から持っていたものであることを、非常にリアルに感じることができるでしょう。とりわけこのOp.1において、その調性の不安定さは、まだだまし絵というほどの巧みさもまだなく、ほとんど生まれながらの「奇形」といっていいほどの生々しさで、ただありのままに、ごろりと転がっているのです。

Op.1を献呈された師ベートーヴェンが、弟子のこの奇形的な特徴に関して、何かを指摘したかどうかはわかりません。ただいずれにしても、リースがそれを矯正する気を一切もっていなかったことは、晩年に至るまで、その「調的だまし絵」の技法が貫かれたことにより自ずと明らかです。彼は──アウガルテンの例の瞬間だったか、あるいはどこか別のタイミングだったのかもしれませんが──それが「聴衆の困惑と緊張」を呼び起こし、はっと耳をそばだてさせるものであることを、ピアニストとしての現場感覚として、音楽人生のかなり早い段階で悟ったのではないでしょうか。 「僕は、これまで音楽作品によってのみ、観客とコミュニケーションをとってきました」と、リースは「覚書」の序文で述べています。自分の文章の稚拙さを詫びるために書かれたこの一文には、はからずも、彼の音楽スタイルを象徴するようなニュアンスが含まれているように思われます。「観客(あるいは聴衆)」という言葉には、「戦場」と同義の重みがあるといっても過言ではありません。19世紀初頭の演奏会は、現代のように、観客が自ら神聖な沈黙をつくり、ピアニストの打鍵の瞬間を待ってくれるようなものでは決してありませんでした。そこはざわめきと酔いどれとたばこの煙が混在する社交場であり、ピアニストは、ともすると浮世のおしゃべりに流れてしまう残酷な人々を前に、どんな手を使っても彼らを振り向かせる方法を模索せねばならなかったのです。  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.5より リースは、師ベートーヴェンのもとを離れたのち、ドイツの諸都市、スウェーデン、ロシアをまたにかける演奏旅行に出発しました。奇しくもそれは、ナポレオンのロシア遠征に半歩ほど先行したタイミングであり、血の予感に震える北の大地に、彼は両腕だけを武器に乗り込んでいったわけですが、それは彼にとって文字通りの命をかけた出撃であったことでしょう。戦争において同じ敵と二度と相まみえることはないのと同じく、演奏旅行において、一度出会った客とはもう二度と会えることはありません。この、自分が神童でも大天才でもないことをとうに悟っている「普通」の青年は、いまこの瞬間に勝つことだけが自分のささやかな存在意義であることを知っている青年は、草原のように広々とした孤独な劇場の中で、あるいはギロチン処刑の現場のような残忍な好奇の行き交うサロンルームの中で、自分の最も「奇形」である部分を、観客に向けて、自爆さながらに曝け出すのです。こっちを見ろ、──困惑しろ、ぎくりとしろ、気味悪がれ、耳を奪われろ、そしてほんの少しの間でいいから忘れるな、──と。 その捨て身の度胸と、極めて外向きのパフォーマンス精神こそが、彼の情熱であり、強さであり、才能と呼ぶべきものだった、と考えてみると、たとえば彼のピアノ協奏曲第3番が何故このような作風なのか、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番と何が本質的に違うのか、ということが、ほんの少しリアルになってくるように思えるのです。

いずれにしても、それは、音楽史においては、ごくごく短い期間を埋めるものに他なりませんでした。次世代にあたるショパンやリストの新次元的な大胆さをすでに知っている耳からすると、彼のピアノ協奏曲は、ベートーヴェンがほんの少し当世流にアップデートされたにものにしか聴こえないでしょう。ただ、ある一瞬──1810年代から20年代初頭のどこかの一瞬において、それが、もっとも輝ける存在として、時代の頂点を勝ち取った瞬間があったこともまた確かです。ショパンもリストもシューマンも、少年時代、こぞってリースのピアノ曲に触れ、演奏した記録が残っています。それは、まだ自分で曲を書くほどの力量はない幼いピアニストを、もっとも美しく輝かせる、ぎらついたスポットライトのような音楽だった「はず」なのです。 リースや、彼と同世代のヴィルトゥオーゾの音楽には、独特な感傷を呼び起こす何かがある、と、私はひそかに思っています。現代人の耳では、それが新しかった瞬間のきらめきを正確に感知することはできないだろう、という悲しさも含めて。音楽とその背景のストーリーの真贋について、何かと論争されることの多い昨今ではありますが、勝手な想像と感傷を積み上げていくことでしか接近できない音楽も、確実にある、と思わずにはいられません。私にとってのフェルディナント・リースの音楽は、多分にそういうものであり、時として人をぎょっとさせるような掟破りの転調のなかに、私は、ベートーヴェンが、アウガルテンの例の事件の後、彼に「君は頑固なやつだ」と言ったというエピソードを、あらためて思い起こしてしまうのです。 ●ありのままであること、強くあること。…「覚書」という終着点  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」Op.8より ベートーヴェンとあまりに強い師弟の絆で結ばれ、自らをベートーヴェンの弟子であると、終生、いささかの迷いもなく公言し続けたリースは、意外なことに、自分自身は後継者としての愛弟子を持つことはありませんでした。また、先に述べた通り、自分の子供を音楽家にさせようともしませんでした。リース家とベートーヴェン家が三代にわたって音楽一家どうしの交流を持ち、また、彼の父がベートーヴェンのヴァイオリンの師であったことを考えれば、リースは、その長きにわたる二重の血脈を、自分の手で断ち切ったことにもなります。「息子、兄、夫、父親…」とヴェーゲラーが書き連ねるなかに「師」という言葉は出てきません。 自ら舞台に立たない代わりに大勢の弟子を輩出した同門のチェルニーとは、見事なまでに対照的であり、ある意味で刹那的ともいえる音楽人生。その最後の最後に至って彼が書いたのが、音楽作品ではなく、「ベートーヴェンに関する伝記的覚書」であったこと。これが意味することはいったい何なのでしょうか。思わず数々の文学的な憶測をめぐらせたくなるところですが、実際に覚書を読むと──あるいは「運命と呼ばないで」の中にもその雰囲気を感じていただけると思いますが──死を予期しつつ書いたとはとても思えない、実に身も蓋もない、あっけらかんとした内容に、あらためて驚かざるを得ません。たぶんリースという人物は、自分がベートーヴェンを語るとき、あるいは弾くとき、それがしょせん自画像にしかなりえないこと、それは教育的な伝達や血の継承とはそもそもの質が異なること、また無理にそうあろうと装うべきではないことを自覚していたのでしょう。覚書の魅力は、そこに、あらゆる意味での説教臭さが欠如していることにあるのだと思います。ヴェーゲラーはこう書いています。「このようなありのままの叙述よりも美しい記念碑を、彼は師のために書くことはできなかっただろう」と。50代に達した、社会的地位のある男が、美学も教訓も捨て置いて、「ありのまま」の自分として、最愛の師の記憶を辿ろうと努めたこと、その結果があの若く世俗的で喜劇的なベートーヴェンであったこと。私は、そこにもまた、リースという人間の強さを感じてしまいます。彼の音楽作品が奇形であるように、覚書もまた奇形であり、それは、確実に、フェルディナント・リースという一代限りの特異な才能の、集大成としての役割を果たしているのです。 「運命と呼ばないで」が、ベートーヴェンだけではなく、語り手であるリースが何者であったのかということ、ひいては「クラシックの音楽家」の生きざまがかように多種多様であるということを、少しなりともお伝えできたとすれば、私としては、そしてナクソス・ジャパンとしては感無量です。  「ベートーヴェン4コマ劇場 – 運命と呼ばないで」裏表紙より

|