|

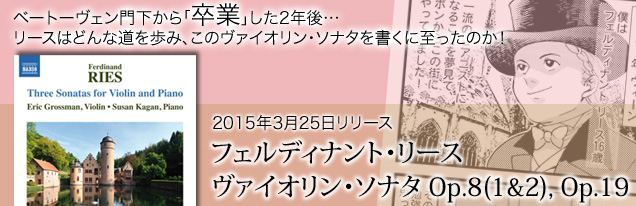

リース: ヴァイオリン・ソナタ Op.8-1, Op.8-2, Op.19

|

|

●Introduction  1800年頃のボン郊外(バート・ゴーデルベルク) ●都落ちした若者はいかにして新たな道を歩み始めたか 彼がウィーンで過ごした4年の間、リース家にはいくつかの変化が起きていました。のちに著名なヴァイオリニストとなる末の弟フーベルトが生まれ、存命のきょうだいはあわせて10人(!)となり、母は亡くなり、かつて才気あふれる宮廷ヴァイオリニストだった父は、いまや不慣れな農業をいとなんでなんとか一家を養っている状況でした。かような大家族の長男である彼は、実家の経済状況をあらためて目の当たりにして、すでに21歳になった自身の不甲斐なさを感じたことでしょう。 しかしながら、彼の父フランツ・アントンは、これほどの窮状にもかかわらず、この長男坊に、音楽家となる夢を断念させるようなことはありませんでした。その姿勢には、単に親の愛と呼ぶべきものを越えた、当時の一ボン市民の強いプライドが秘められているようにも思われます。実にボンという街は、これまで数世代をかけて築いてきた文化を、戦争により喪失する危機にさらされていましたが、それでも人々は、誇りを失わず、かつて若き日のベートーヴェンにも影響を与えた読書サークルをはじめとする教養的なコミュニティを守り続けていました。そしてフランツ・アントンは、そうした高い意識をもつ市民の中心的な存在であったのです。したがって、彼の息子であるフェルディナントもまた、父の仲間たちから自然と愛され、希望を託される存在でありました。 志半ばでの帰郷を余儀なくされたとはいえ、少年から青年へと成長を遂げ、音楽家としての素地を多少なりとも身につけた彼を、父親や年上の仲間たちは温かく迎え、さらなる研鑽を推奨しました。彼はこうした地元の仲間たちと大人同士としての友情をあらためて築きながらも、できるかぎりの勉強と実践に邁進します。彼が当時書いた作品を眺めると、もしかしたら彼はベートーヴェンのもとで送ることができなかったモラトリアムの後半を、このボンで果たしたのではないかとも思えてきます。音楽家の作品創作は、しばしば伝記などでは、アーティスティックな霊感がそれを導いたように描写されますが、実際にはその時々の音楽的な環境や経済事情など、現実生活のなかでの契機があるのが普通です。そして当時の彼の作品リストを眺めると、それらが、非常に具体的なきっかけによって書かれたものであるということがよくわかります。  フランツ・アントン・リース(1755-1846) ●ボンで書かれた曲~リース初期作品の数々 まず、「ピアノ・ソナタ ハ長調 Op.1-1 」。すでにウィーンで手を付けていた「ピアノ・ソナタ イ短調 Op.1-2」と共に、彼はこのはじめてのピアノ・ソナタを形にします。そして、もとボンの宮廷ホルン演奏家であり、楽譜出版業に転身したニコラウス・ジムロックが、この作品をデビュー作として1806年に世に送り出すに至ります。ジムロックは、もともと家族ぐるみでリース家と付き合いがあり、子供時代のリースにとって親戚のおじさんのような存在でした。リースはウィーンに渡ってのち、師ベートーヴェンの作品をめぐって、ジムロックを相手に出版の代理交渉を担っています(「運命と呼ばないで」Op.12 “欧州出版大騒動”参照)。ジムロックはリースが職業音楽家として実地訓練を積んでいくさまを垣間見て、頼もしさを感じたことでしょう。ベートーヴェンへの献辞が添えられたこのOp.1は、ジムロック社としても力を入れた出版であったようで、当時の音楽新聞でも大きく取り上げられています。 彼の生涯の親友であり、晩年に「ベートーヴェンに関する覚書」を共著するに至った19歳年上の医師フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラーとも、ちょうどこの頃に急速に親しくなり、友情を築いたようです。彼の妻──ベートーヴェンの初恋の女性として知られるエレオノーレ──にピアノのレッスンをしたり、「6つのドイツ語リート Op.8」を彼に献呈したのもちょうどこの頃でした。ごく数年前まで発禁扱いであったシラーの詩を盛り込んだところに、彼のボンの人間としての自意識の芽生えが伺えます。 また彼は、この頃にも3作の「ヴァイオリン・ソナタ Op.16」を書いています。ボン時代に書かれたほとんど唯一の室内楽作品であるこの曲は、ヴァイオリニストである父親と共に、ボンの仲間たちのコミュニティで演奏をする目的で書かれたものと推測されます。ちょうどこの頃、ボンのフリーメーソン支部も新設され、彼は入会を果たすとともにカンタータなどの儀式音楽を書いています。おそらく当時、彼は生活の大部分をボンの仲間たちと共にしていたのでしょう。 それだけではありません。彼は、人生初のピアノ協奏曲であり、また彼のヴィルトゥオーゾ(名人芸)的なピアニズムの萌芽的な作品ともいえる「ピアノ協奏曲 第6番 ハ長調 Op.123」をこの頃に書いています。28年にまたがって書き続けられ、彼の人生を彩るもっともきらびやかな宝石といえるピアノ協奏曲というジャンルですが、おそらくは将来の活動を見越して書かれたのであろうこの第6番からは、いずれピアニストとして、あるいは作曲家として必ずや陽の目を見たいという彼の野心が伺えます。 ●22歳、パリでの成功を夢見て さて、しかし、「演奏会を開くことも全くできない」とベートーヴェンに言わしめた当時の不穏な社会状況のなかで、いったいどうすれば音楽家としてブレイクすることが可能なのでしょうか。いずれボン近辺での活動は限界があると悟ったリースは、新たな活動の場としてパリを選びます。 フランス支配下に置かれて久しい街で育ったリースにとって、パリは未踏の地でありながら、物理的にも心理的にも決して遠からぬ場所でした。しかしそれ以上に彼は、時代の流れを見越し、戦略的な、あるいはバクチ的な目論見でもってパリへ乗り込んだのかもしれません。1806年当時のパリは、ナポレオンの命によって凱旋門の建造が始まったばかりの華々しい戦勝国の都市であり、この場所で身を立てることはいわば世の勝ち馬に乗るに等しいことでした。 初の出版デビュー作であるOp.1──気取ったフランス語による師への献辞が添えられた──も携え、22歳になろうという彼は、このヨーロッパで唯一活気づいている旬の国の都へ向かうのです。22歳。それは奇しくも、ベートーヴェンがウィーンに定住し、ピアニストとして活躍し始めたのと同じ年齢でもありました。 ところが、彼を待ち受けていたパリでの日々は、成功とは程遠いものでした。彼は戦局に押し流されて大都市に潜り込んだ有象無象の輩のひとりに過ぎず、到底、それ以上の存在になることはできなかったのです。ピアニストとしての活躍の場どころか、教師としての収入もままならぬ状況のなか、目論見を外した彼は、人生最悪の貧困生活を送る羽目に陥ってしまいました。「自分のドイツ的なキャラクターと精神はこの地と相容れなかった」と彼自身は1830年に回想していますが──とにかくも彼は人生で本当に唯一、もう音楽をやめようと真剣に考えるほどの窮状に陥ってしまいました。「フランスの歌曲による変奏曲 Op.82-3」なども書かれ、彼がいかにこの都市で成功の糸口をつかもうとあがいていたかが感じ取れますが、いずれにしても彼の作品はパリジャンから注目を集めることも、また同地で出版されることも全くありませんでした。 では、リースは20代前半の日々を、異国の地で鬱々と孤独のまま過ごしたのでしょうか。必ずしもそうではありませんでした。当時のパリでは、ライン河畔都市出身のドイツ人がコミュニティを形成しており、リースもまたそこに頻繁に出入りしていたことが最近の研究で明らかになっています。同い年のアマチュア・ヴァイオリニストの青年、アドルフ・ミュラーとは特に親密な仲になったようで、この青年は、リースという「またとない才能のあるベートーヴェンの弟子であり友人」のことを父親に手紙でしばしば報告しています。おそらくこのパリ時代に書かれたヴァイオリン・ソナタOp.8も、このミュラー青年ら同郷の仲間たちとの集いのために書かれたものと推測できます。  パリ・凱旋門の設計図(1806年) ●ヴァイオリン・ソナタ Op.8 さて、このヴァイオリン・ソナタをじっくりと聴いて、習作の域でありながらも意欲的な模索の形跡があると感じるか、それとも八方塞がりの現実に打ちのめされてどことなく鬱屈とした歪みを感じるか、その解釈はお聴きの皆様にお任せしたいところです。しかしながら、いずれにしても、何度か聴くにつれ、あれこれと奇妙な印象を受け始めるのは確かではないでしょうか。 リースの作品は、しばしば師のベートーヴェン、あるいはモーツァルトやハイドンなどの先輩音楽家の作品にとても「具体的に」似通っているため、そのようなイメージで全てをとらえて聴いてしまいがちです。たとえばこのOp.8-1の第1楽章などは、ベートーヴェンのかの有名な「ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 「春」Op.24」にメロディラインも伴奏部分もそっくりで、師に憧れるあまりの「行きすぎたオマージュ」として苦笑せざるを得ないでしょう。Op.8-2の第1楽章は、これまた、ベートーヴェンの「ピアノ・ソナタ第5番 ハ短調 Op.10」によく似ています。こうした先人と似通った部分が、彼の後世における評価をオリジナリティという面から著しく下げてきた一因でもあります。 ただ、よくよく聴いてみると、彼が本物と見まごう高品質のコピーを作ろうとしていたわけでもないことが徐々にわかってくるのです。彼は先人の素材を大胆に借りながらも、その素材を非常に独特なスタイルで加工します。メロディを思わぬところで切り刻み、意外なところで挟み、和声をねじ曲げ──とりわけ予想を裏切る転調は耳につくでしょう──なんとも不思議なコラージュを造り上げるのです。 それが彼にとってどこまで意図的な作曲手法であったのかは何とも言いかねるところです。当然ながら抵抗感をおぼえる人も多いのではないでしょうか。ただ、こうした彼のスタイルが、ポスト・ベートーヴェン時代においてある種の貢献を成したことは確かであり、また彼自身、とりわけ1820年代前半には、トップクラスの出版点数を誇る人気作曲家として名を馳せたのです。このヴァイオリン・ソナタはわかりやすい事例のひとつですが、すべてのジャンル、また全生涯にわたって、彼はこうした作品を一貫して書き続け、およそ300曲を残して亡くなります。貧困下のパリにおいても、彼が執拗にこうした作品を書いていたことは、その手法が彼にとっていかなる状況にあっても動かしがたい何かであったことを物語っています。 ●ロシアに行け! さて、リースのこうした独特な性質の作品を耳にしてか、あるいはその行き詰まった様子を見てでしょうか。彼の人生を変えることになる貴重な助言を与えた人物がいました。もとケルンの市議会議員で、当時フランスの上院議員を務めていたJ.A.ザウアーなる人物です。彼はリースに対して、フランスを離れ、ロシアに活動拠点を移すことを提案するのです。当時のロシアは、まだナポレオンの戦火も及んでおらず、音楽家の演奏旅行先としてお誂え向きの環境であるという噂が立っていました。戦局の勝ち馬に乗る戦略は失敗したが、戦火をかいくぐって花咲かせる方法はまだ残っているかもしれない。リースはこの助言に強く動かされ、パリでの生活に思い切って見切りをつけ、遠くはるばるロシア行きを決断するに至るのです。 リースのパリ生活は、かくして1808年春に終わります。彼がまず向かった先は、かの懐かしのウィーンでした。ベートーヴェンと再会し、再び指導を受けながらも、彼はロシアや東欧系が多数を占めるベートーヴェンのパトロンたちと積極的に親交を結び直します。彼がこの「第二のウィーン時代」に書いた作品は、彼ら貴族たちに1作ずつ献呈されており、念願のロシアへのライブツアーへの足がかりを作ろうとしていたように見受けられます。 ところがモスクワにいざ乗り込もうというタイミングで ●ヴァイオリン・ソナタ Op.19 新譜に収録されたもう1作の「ヴァイオリン・ソナタ ヘ短調 Op.19」は、彼が1年足らずのウィーン生活を終えて再びボンに舞い戻り、ロシアへのライブツアーに向けて準備をしている頃に書かれたものです。先のOp.8と同様、こちらも明らかに師ベートーヴェンからの素材の借用が見いだせます。それはリース自身が「覚書」で、作曲シーンを目の当たりにしたと述べているある有名なピアノ・ソナタなのですが、それが何であるかは、実際にアルバムを聴いてお確かめいただけますと幸いです。(ヒント:「運命と呼ばないで」P.69)。それにしても、わずか数年の間にエモーショナルなムードが強くなっているように伺えるのは、これも短い期間ながら師と再会し新たな影響を受けたゆえでしょうか。 かようにしてリースがベートーヴェンからの「卒業」後の道を、試行錯誤しながらも何とか歩んでいった様子を、新譜の「ヴァイオリン・ソナタ」をまじえながらお届けいたしました。彼は、師のように不幸な家庭環境で育てられることも、若くして重篤な病に冒されることもありませんでしたが、その代わりに、14歳年下であったがゆえに、師とはひと回り異なる時代の運命に翻弄されながら、音楽家として生きる方向性を模索しなければなりませんでした。この若書きの「ヴァイオリン・ソナタ」の中に、モラトリアムとの決別のなかであがくひとりの音楽家の卵を見出していただければ非常に幸いです。いったい誰が、パリの貧しいアパートで、ベートーヴェンにどことなく似た曲を必死で書き綴っている20代の若者の、未来の姿を想像できるでしょうか。卒業は、いかなる人にあっても、いかなる時代にあっても、人生におけるひとつの季節の通過点にすぎないのです。 参考文献: Barbara Mülhens Moldering: „Ferdinand Ries’ Brief an Wilhelm Christian Müller vom 18. Juni 1830.“ Ries Journal VOL.1. Bonn, JAN 2011 Ferdinand Ries: Briefe and Dokumente. Bearbeitet von Cecil Hill.Bonn, 1982 “Memory of Ferdinand Ries”, The Harmonicon. London, March 1824

|