~Introduction~

スキャンダルの主犯は、ときに、音楽だった。

1909年、パリ。

天才プロデューサー・ディアギレフが興した

「バレエ・リュス(Ballets Russes)」は、

空前の大センセーションをもたらした。

それは単なる流行のダンス・カンパニーと呼べるものではなかった。

台本。舞台美術。ポスター。衣装デザイン。

時代のトップを走るアーティストたちが集結し、

ときに犯行計画を練るような仄暗い情熱に身を焦がしながら

新作を生み出していった。

*

音楽も、また、例外ではない。

ストラヴィンスキー。ドビュッシー。ラヴェル。プロコフィエフ。

バレエ・リュスに参加した同時代の音楽家たちは

ただ単に、振付師の求めるままに曲を書いたわけではない。

バレエ・リュスの歴史のなかで…いや、人類の全芸術史のなかでも

最大のスキャンダルに数えられる「春の祭典」のアイデアは、

他ならぬ、ストラヴィンスキー自身が持ち込んだものだと伝えられている。

それだけではない。

ショパン。あるいはシューマン。

前世紀に書かれた、しかも本来は踊るための音楽ではない

古めかしく愛らしいメロディまでもが、

バレエ・リュスのコンセプトの魔力にかかり、

思いがけない「犯行」へと昇華された。

*

このアルバムで取り上げられている、

バレエ・リュスの代表作である30作品は、

音楽がもたらした30の罪深く輝かしいスキャンダルの

痕跡であるともいえるだろう。

解説はこちら

■ 商品タイトル:

バレエ・リュス×音楽 30の共犯関係 – ショパンからストラヴィンスキーまで

■ 税込価格:

1200円(配信/iTunes)

■ 発売日:

2014年8月6日

● ダウンロードはこちらから

■ 収録楽曲:

アルバム解説

「バレエ・リュス×音楽 – なぜ、バレエにおいて、音楽や音楽家が主犯になりえたか」

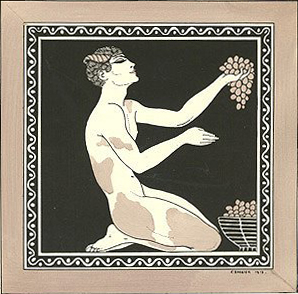

「牧神の午後」(1912年)バクストの画によるポスター

~バレエ・リュス(Ballets Russes)とは~

1909年~1929年、パリを拠点に一世を風靡したバレエ・カンパニー。

名は「ロシア・バレエ」の意味。その名の通り、主宰者のセルゲイ・ディアギレフを中心に、

ロシア人を中心としたメンバーにより活動を開始。

しだいに在住フランス人アーティストも巻き込み、アヴァンギャルドな色合いを強めていく。

ニジンスキー(ダンサー)、フォーキン(振付師)、ストラヴィンスキー(音楽家)、

ピカソ(画家)、コクトー(作家)などを制作の一員とし、わずか21年の活動期間の中で、

ダンス、音楽、美術に至るまで、アート界全体に多大なインパクトをもたらし、

20世紀芸術の方向性を決定づける。

●「ハルサイ」スキャンダルの主犯はストラヴィンスキーだった?

イーゴリ・ストラヴィンスキー

1913年5月29日。

それは、バレエ・リュスの歴史のなかで…いや、人類の全芸術史のなかでも

最大のスキャンダルに数えられる、とある演目の初演日であった。

「春の祭典」(Tr.15)。

その日、観客は混乱し、罵り合い、ついには暴動さながらの騒ぎに

発展したと伝えられている。

かようなスキャンダルを生んだのは果たして誰だったか。

振付を担当した天才ダンサー・ニジンスキーか。舞台美術家のレーリヒか。

若い学生やアーティストに無料チケットを配り、

騒ぎにわざと火をつけたプロデューサー・ディアギレフか。

全員が、多かれ少なかれ、共犯者であったことはいうまでもない。

──だが、このバレエが誕生したそもそものきっかけにまでさかのぼるなら。

その主犯は、──「音楽」であり「音楽家」であった。

イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)。

彼は自伝でこう述べている。

──「火の鳥」(Tr.7)の仕上げをしていたとき、ふいに新しい

アイデアが浮かんだ。異教の祭典、そして生贄に弄ばれた処女の死──、と。

それはまさに「春の祭典」のコンセプトそのもの。

彼はこのアイデアを、ディアギレフや「バレエ・リュス」の主要メンバーらに提案。

その結果が、このスキャンダラスな初演を生んだのである。

*

実は、ストラヴィンスキーにとって、

「ハルサイ」は、決して“初犯”ではなかった。

さかのぼること2年前。

1911年に初演された「ペトルーシュカ」(Tr.10)。

これもまた、彼自身が考えたアイデアをカンパニーに持ち込んだところ、

メンバーのひとりである舞台美術家のブノワが強く興味を示し、

ふたり共同で台本を書きあげ、作品の制作に至った作品である。

つまり、音楽家が他の分野のアーティストたちを率い、

自ら”主犯格”になることによって、

これらの作品は形作られていったのである。

●なぜ、バレエにおいて、音楽や音楽家が主犯になりえたか

バクストによる「火の鳥」(1910年)の衣装デザイン

それは、これまでのバレエ作品には到底ありえない創作プロセスであった。

なぜなら、バレエの主体は(当然ながら)バレエであり、

音楽は、衣装や舞台美術と同じく、ダンスにちょっとした彩りをもたらす程度の

添え物でしかなかったからだ。

たとえばロマンティック・バレエの代表作「ジゼル」(Tr.6)。

たいへんな多作家であり、50曲以上のオペラやバレエを

書き残したアドルフ・アダン(1803-1856)にとっては、この作品もまた

あらかじめ劇場から求められた依頼に応じて、職人技で

書き上げたものの1つに過ぎなかった。

ディエギレフも深く敬愛した巨匠、

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)でさえそれは決して例外ではない。

彼はその音楽の質の圧倒的な高さによって、バレエ音楽の地位を飛躍的に向上させた。

それでも作曲の折には、振付師マリウス・プティパの意向に全面的に従い、

各シーンごとに、小節数、さらには「ここでトレモロ」「ここで半音階」などの

非常に細々した注文に応じていかねばならなかった。

三大バレエのひとつ「眠れる森の美女」(Tr.26)も、そうした作品のひとつである。

*

ディアギレフは、そうした旧来のやり方とはまったく違う、

新たな作品づくりの手法を編み出すことによって、

結果的に、バレエと音楽の関係性を根本からくつがえした。

彼は、振付師やダンサーのみならず、音楽家、美術家、作家など

カンパニーに携わるあらゆるアーティストに発言権を与え、

彼らのアイデアや、それを共有することから生まれる

新たなコラボレーションを推奨した。

音楽家が台本にかかわり、美術家がアイデアを持ち込み、

ダンサーが舞台美術に口を出す、ということもしばしばであった。

こうした自由な空気の中で、ストラヴィンスキーというひとりの若手音楽家が、

その才能を開花させ、自らバレエ作品の担い手となるに至ったのである。

ディアギレフは、ストラヴィンスキーの斬新なアイデアに常に耳を傾け、

プロデューサーの手腕を最大限に発揮して、それを作品に昇華させた。

もちろん、音楽がバレエ作品の主体になることにより、

そこには新たな苦労も生まれた。

ストラヴィンスキーは、天才的なダンサーでありながら

音楽の基礎を心得ていないニジンスキーに、根気よく

自分の作品の独特な拍子の取り方を教えこみ、

ようやく「春の祭典」の初演にこぎつけたようである。

それまでの合理的な創作スタイルとはほど遠いものであった。

しかしそうした、火花を散らすような切磋琢磨のなかで、

それまでの限界を超えたバレエ作品が次々と生まれたのである。

●ディアギレフと音楽とのかかわり

セルゲイ・ディアギレフ

それまでは、ダンスのための飾りのひとつにすぎなかった音楽を、

ディアギレフが、アーティスト集団の利点を生かす創作手法により

「主犯」の域にまで押し上げたのは、

彼自身の音楽への愛着に由来するところが大きい。

セルゲイ・ディアギレフ(1872-1929)。

彼は自らを「自分では何もできない男」と皮肉る。

確かに彼は、音楽、美術、ダンス、どのジャンルをとっても

プロ並みの実践力を持つ人間ではない。

ただ、彼にはその全てを熟知し、またその全てを束ねてひとつの世界を作り上げる

比類のない統率力を備えていた。

美術への造詣も深く、「芸術世界」という雑誌を立ち上げたほどであったが、

音楽は、彼の人生の中で、別格といってよい存在であったようである。

彼は、毎週のように自宅で音楽サロンが催される家庭で育ち、

チャイコフスキーと遠戚関係であっただけでなく、

「シェエラザード」(Tr.5)「サドコ」(Tr.9)「金鶏」(Tr.18)など

のちにバレエ・リュスのいくつかの作品で登場することになる

ニコライ・アンドレイェヴィチ・リムスキー=コルサコフ(1844-1908)の弟子でもあった。

ディアギレフが、パリに出て最初に手がけたプロデューサーとしての仕事は、

ダンスではなく、音楽であった。

「現代ロシア音楽の夕べ」と名付けられたその定期イベントでは、

第1回バレエ・リュス公演でも取り上げられた

ボロディンの「イーゴリ公」(Tr.2)が演奏され、

また、若き日のストラヴィンスキーがピアニストとして参加している。

*

こうしたバックグラウンドがあってこそ、彼は、音楽の持つパワーを誰よりもよく知り、

当時やや下火になりかけていた「バレエ」という芸術ジャンルへの

新たな起爆剤となることの期待を託したに違いない。

●バレエ・リュスの音楽の多様性

さて、バレエ・リュス作品の音楽といえば、先に紹介した「春の祭典」をはじめとした、

アヴァンギャルドな「書き下ろし」をイメージすることが多い。

しかし、実際には、同時代やひと世代前の作曲家の既存の作品、

あるいははるか昔の作曲家の作品を起用することも多々あった。

その理由は、経済事情やその場の個々のいきさつによるところが大きい。

たとえば、1909年の第1回バレエ・リュス公演の演目のひとつである

「アルミードの館」(Tr.1)は、

1901年にすでにニコライ・ニコラエヴィチ・チェレプニン(1873-1945)によって

書かれていたものの、芸術界の内紛により

放置されてしまった気の毒な曲に、振付師フォーキンが目を留め、

陽の目を見るに至ったものである。

*

昔ながらのバレエの再演も何度か行っており、ここでは

原曲がそのまま用いられることが多かった。

「ジゼル」(Tr.6)の再演は、当時バレエ・リュスに関わっていた

名ダンサーのアンナ・パブロワを、パリで売り出すためであったといわれている。

また「眠れる森の美女(眠り姫)」(Tr.26)の再演は

ちょうど財政の危機にさらされていた1920年代、カンパニーの安定した黒字化を

目指すべく行われたといわれている。

これらの古めかしいバレエ音楽も、バレエ・リュスならではの

新奇な振付や衣装や美術にくるまれて舞台に乗ることにより、

アンビバレントな輝きを宿したことだろう。

「牧神の午後」(1912年)

ラストシーンの性的な描写がスキャンダルを巻き起こした「牧神の午後」は、

クロード・ドビュッシー(1862-1918)が18年前に書いた「牧神の午後への前奏曲」(Tr.12)の

使用許可を得て、1912年に初演されたもので、

当時すでに、芸術通なら誰もが知っているほどのメジャーな曲であった。

評判の高い現役の音楽作品が、スキャンダラスなテーマ性をほどこされて

舞台に乗ることは、完全な新作とはまた異なる衝撃をもたらしたに違いない。

「レ・シルフィード」(1909年)

1世紀近く前のロマン派の音楽家の作品が

登場することもあった。

ロベルト・シューマン(1810-1856)のピアノ曲集「カルナヴァル(謝肉祭)」(Tr.4)や

「蝶々」(Tr.17)は、19世紀の旧き良き市民時代を伝える

ノスタルジックな作品として、バレエ・リュスの公演に登場した。

ポロネーズをはじめとするフレデリック・ショパン(1810-1849)のピアノ作品は、

アレクサンドル・グラズノフ(1865-1936)のオーケストレーションにより

「レ・シルフィード(ショピニアーナ)」(Tr.3)という名のバレエ作品に姿を変えた。

空気の精(シルフィード)と若者が可憐に舞い踊る姿は、一見、

悲劇のロマンティック・バレエ「ジゼル」にそっくりだが、

その実態は似て非なるものであった。

「ストーリーのない純粋で抽象的な美」を目指したとされる

この作品の本質に、もともと固有のストーリーをもたないショパンの音楽は、

限りなく近いものであったといえるだろう。

かくして、音楽は、バレエ・リュスの舞台の上で、

現代芸術への扉を開いたのである。

*

このアルバムに収録された30曲の音楽の多様性は、

バレエ・リュスが音楽に求めたもの、また音楽がバレエ・リュスに求めたものの

多様性そのものであり、

彼らがバレエ作品の創作を介して、いかにスリリングな”共犯関係”を紡いだかということの

大きな証明であるといえるだろう。

<主要参考文献>

・「ディアギレフ 芸術に捧げた生涯」(著:シェング・スヘイエン/訳:鈴木晶/みすず書房)

・「新版 ダンス・ハンドブック」(編:ダンスマガジン/新書館)

・「魅惑のコスチューム バレエ・リュス展 展覧会カタログ」(新国立美術館)

・「作曲家別 名曲解説ライブラリー チャイコフスキー」(音楽之友社)

※画像は全てwikipediaのパブリック・ドメインです。